子林、果菊、James、親絲,講於2012年3月17日星期六觀音七圓滿日晚 萬佛城大殿 The talks given on March 17 (Sat), 2012 at Buddha Hall of CTTB

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

比丘近巖:諸佛菩薩、宣公上人、各位法師、各位居士:大家晚安!阿彌陀佛!

時間過得很快,一眨眼就到了結七的日子。晚上是我們大眾來分享我們這七天用功的心得,做個報告,像往常這樣子。我們現在就開始,男眾、女眾輪流。

男眾這邊準備好的,可以先講。你們記著大概是7分鐘到10分鐘之間。在一開始的時候,先自我介紹一下名字,從哪裡來等等,簡單地介紹一下。我們現在就開始。

* * *

子林:晚上好!諸佛菩薩、各位法師:我是子林,來自中國。能夠來聖城的法臺上,跟大家分享心得,是百千萬劫難遭遇的事情,這都是諸佛菩薩、諸善知識慈悲。

我是第一次來聖城,感覺來聖城並不是一件很簡單的事情。在來之前,金輪聖寺的法師反覆叮囑我:「要多念觀世音菩薩;如果遇到急事的時候,要祈求,『老和尚救我!』」這是很靈驗的一個教授,消除了我此行的違緣。

來到聖城,首先引起我注意的是佛殿裡的佛像。聖城裡邊的佛像都很莊嚴,讓人見到之後很歡喜。我們的觀音大士頷眉低首、鄭重合掌;如果你用心去感受的話,他好像在真心地傾聽你的心聲,又像授予你無盡的密意。從大士凝重的神情當中,你可以體會到一種殷重的期許,儘管我自己條件很差。佛殿裡邊的每一尊小佛像,都自然地流露出一種古樸之風,二目微睜,雙唇內斂,但卻掩飾不住內心的禪悅之喜。

在聖城第一次用早齋時,身邊一位長者指著自己粗糙的手,對一位義工說:「來聖城,是要來吃苦的。」我記住了這一教授,也為後面的觀音七做好了心理準備。這是我到聖城的第一課。

在以後的幾天裡,雖然身在聖城,但內心並不清凈,時而我慢如山,時而嫉心熾盛,有時還會觀過,內心很不自在。一方面覺察到自己業障非常深重,另一方面意識到待在聖城也非易事。為了能在聖城待下去,我只好每天禮拜上人,求懺悔、求加持。這個辦法很有效,不僅內心相對穩定,每天早起後也沒有疲勞感,而且每天只吃一頓飯,也沒有明顯的饑餓感。

聖城裡的修行生活雖然很清苦,但並不枯燥,每天早晨的拜願和晚間的跑西方,給修行生活平添了許多的趣味。拜願時,一聲聲地稱誦,一次次地禮拜,把內心坦露在佛菩薩面前,任慧光普照,任甘露見灌。因為自己有太多的黑惡需要發露,一小時的時間並不覺得太長,拜完後會覺得神清氣爽。

跑西方呢,其實就是在快步行走過程當中念佛。跑西方是一邊要跟上隊伍,一邊還要照顧好自己所念的佛號,所以要注意力非常集中,否則就會把佛號跑丟。這時候佛號昂揚奮進,法師們這時也會行色匆匆、長衣飄飄,宛若天仙共赴盛會。聖城學校的孩子們也會來參加這一佛事,他們會早早地等在佛殿外躍躍欲試。這些天真頑皮的孩子的身影,遊走在佛殿中,竟然也會樂此不疲。

這幾天法會後,內心感覺清凈了許多;見到上人法像時,也會偶爾浮現出一種親切感。雖然我沒有得一心不亂,也沒有見佛見光,但這次觀音七讓我堅定了信心,明確了方向,以後會更加努力。

一位佛友曾經反覆地對我們講:「聖城是一個神奇的地方!」我覺得聖城不僅神奇,還清凈、莊嚴、聖潔,值得盡形壽去珍重。我的分享就這些,感恩眾善知識!

* * *

果菊:諸佛菩薩、上人、各位法師、各位法友:阿彌陀佛!我的法名叫果菊。

今天我有一個機會,來跟大家分享我女兒Michelle的故事。現在是觀音七,所以剛好可以講這個故事。

我在1980年跟我先生,跟5個月大的兒子來到美國,那時候我並不了解佛法。我的一位同事是上人的弟子,她看到我家有很多的佛像,所以就問我:「妳有沒有幫佛像開光啊?」我說:「沒有。」她就說:「妳應該把佛像帶來開光。」所以我的朋友就帶我去見上人。

那個時候金山寺還是在第15街,所以我的朋友就把我們家介紹給上人認識,還有我們的那些要開光的佛像。我的先生就跟上人講話,但是我不知道他們說什麼。

在1984年,我跟我的兒子來到萬佛聖城,那是第一次,我們來參加浴佛節。我非常喜歡聖城,因為我覺得它非常清凈。我就想,如果有機會的話,我很想留在這邊修行;但是我沒有機會留下來,因為我需要工作,我的先生當時也非常地忙。

在1990年,那時候我已經有了兩個兒子,我知道我先生想要一個女兒,所以我就求觀世音菩薩:「可不可以給我一個女兒?」幾個月後,我發現我懷孕了;看過醫生,檢查過後知道我懷的是一個女兒,我非常地高興。我知道了以後也就不喝咖啡,也不穿高跟鞋,走路也非常地小心,想保護我的孩子,保護我的女兒。

懷孕5個半月以後,我的肚子劇痛,我並不知道其實我是要生了。醫生告訴我:「妳要趕快把小孩生下來。」當時我一直在哭,我說:「我不想要現在生,因為孩子提前3個半月,早產,我怕如果生下來她會活不了。」

醫生告訴我:「如果妳現在不把孩子生下來的話,妳們母女兩個人都沒有辦法活下來。她到底能不能活得下來,就要看妳能不能把她生下來。」我把我女兒生下來之前,醫生跟我解釋過,他說:「我們需要檢查她的心臟、她的腦部跟她的肺。如果這些都還可以的話,我們就會救她;如果這幾個器官都不行的話,那我們就必須要放她走。」

所以,她生下來的時候是已經長成型了,生下來也會哭,還有蠕動。當時她的體重只有1磅半,就是625克左右。醫生在對她進行全面檢查過後說:「都沒有問題,可是存活的幾率只有五成。」後來他們就把她帶到兒童的醫院,在奧克蘭的兒童醫院;我想,應該一切都沒有問題吧!但是後來,我第一次在醫院看到我女兒的時候,我感覺她非常地痛苦,因為她的身上插滿了管子。

所以我就跟觀世音菩薩請求,請她救我的女兒,我會吃素,一直吃到她好為止。後來我也發願,就是我一輩子都要終身素食,來保護我女兒的性命。我的朋友告訴我說,我應該每天都誦「大悲咒」21遍。那時候我還沒有把「大悲咒」背下來,所以剛念「大悲咒」的前幾天,對我來說非常困難。不過後來我每天每天誦,大概3個月我就把「大悲咒」背下來了。

我的女兒在醫院住了4個半月,當時已經長到6磅了,可以回家了。她的健康情形全部都非常正常,所以醫生說:「這就是一個奇跡。她是一個奇跡的孩子!」

她兩歲的時候,我就帶她來皈依上人,那是1992年的觀音七。我女兒12歲的時候,就送來萬佛聖城的培德女中讀書,住在宿舍裡面。3年以後,我的公司搬到沙加緬度去,所以我就把工作辭掉,來萬佛聖城當義工。後來我的先生也把他的工作辭掉,也搬來聖城當義工。

有一位法師告訴我,說:「妳知道嗎?你女兒是來度你跟你的先生,讓你們有機會來學佛的。」如果不是因為她的話,我也可能不會誦「大悲咒」。所以我非常感恩觀世音菩薩賜給我一個女兒,給我們一個機會來到萬佛聖城。如果當時她沒有來萬佛聖城讀書的話,我也不可能會有這個機會來這邊住。

我相信,如果我們對觀世音菩薩有信心的話,你什麼時候需要幫忙,她就什麼時候會幫你。這就是我的故事。阿彌陀佛!

* * *

James:我的名字叫James,我是從南加州來的。我們在這裡的時候,每個人都告訴我們:「這個觀音七是打一場仗。」當時我們也不知道,可是我現在知道這個觀音七是什麼樣子。所以,過去這個禮拜雖然不容易,我也有很多內心的矛盾,可是今天晚上我希望能跟各位報告一下為什麼我來聖城,我在觀音七體會了些什麼。

我第一次知道聖城,是當我在網上看到「三步一拜」故事的時候。我看完以後,覺得自己有一個很強烈的願望,希望知道這個神秘的「城」到底是什麼樣子。我花了好幾天在網上看上人的思想,看聖城的各種照片,也看到許多聖城裡面舉辦的不同的活動,是給我們這些外面來的人參加的。

我有很多原因來聖城做義工,我今天晚上只報告其中幾個:

第一個,我過去學佛法只是從書本上看,但我希望能夠體驗到佛法。

第二個,我最近在家裡學習打坐,可是完全沒有紀律,很容易就散掉了。所以我想聖城是能給我一個很美好的環境,讓我來學習打坐。

最後,是我一生有很多煩惱,使我生命的方向不能往前進。我希望來到聖城以後,有機會去學習如何來統馭我的心,同時希望把我這些煩惱全部熄掉。

我想很重要的,就像我們要選擇吃東西的方法。就是假如說,有一大堆東西包在一個包包裡面,隨便你吃的話,很多時候可能你會生病。一直到你終於吃到一塊巧克力,你覺得:「哦!這個巧克力很好吃!」所以我們需要有知識、有信息,讓我們了解什麼事情應該做,什麼事情不應該做。從這方面來看,聖城裡面有很多書、很多CD、很多錄影帶,都是非常寶貴的知識。

我越讀上人的開示後,我就想讀到更多,所以我來了以後蒐集的書,比我想像的多了兩倍。

想要真正吃到巧克力的話,我們不能只看巧克力外面包裝上面說的是什麼東西,我們要去吃。同樣的,我們要能夠體驗到佛法的話,不能只是看書,而是真的要去行。這個就好像假如我們只是告訴一個盲人各種不同的顏色,那有很多東西都沒有辦法解釋給他。所以,我現在已經體驗到佛法,而且也體驗到裡面有一些不同的味道。這每一個味道都暗示我:更高的一層我應該怎麼去發掘。

當我開始在家裡學習打坐的時候,沒有什麼人教我,可是我有一個很大的願望,就是希望用打坐的方法把我自己整個轉過來。雖然在開始的時候很好,可是隨著時間的流逝,我練習得越來越少,而我的這些煩惱卻越來越多。我周邊可以吸引我的東西也越來越多,所以我在打坐方面就慢慢退步了。

我參加了聖城的社團,我就比較容易使我這些外面的引誘,跟我自己的煩惱比較少一點。我發覺這裡有很多地方打坐,像佛殿裡面,跟其他不同的打坐的地方,都有很好的坐墊。在外面,在大樹底下,在小溪邊上,看自然環境裡動物的交往,聆聽自然的聲音,這些都能夠幫助我,使我的心越來越靜。

這個觀音法會,對我來講是極陰跟極陽。那麼,陰,一方面來講,我能夠經驗到很安靜的、像天堂一樣的這種和諧的氛圍。另一方面,我也進入到了地獄;因為當我打坐打到一個鐘頭的時候,全身都在痛。

這個《普門品》充滿了非常美麗的音樂,配合觀世音菩薩的故事。觀音菩薩的十二大願也是我最喜歡的。在這個觀音七裡,在誦《普門品》結束以後,我們繞念「南無觀世音菩薩」;這讓我的心慢慢更靜下來,這是我所需要的,讓我們進入打坐。

在開始打坐的時候,我的心很專注。可是不久我的身體就開始說了:「哦!我的腿痛啦!我的背也痛啦!今天午飯吃什麼呀……。」可是,因為我們是一直在念觀世音菩薩的名字,所以很多這種不正當的想法,已經給去掉了。

可是,當我們進入止靜的時候,我就覺得我一步一步走進地獄--因為我完全不能專注,變成非常地不自然,我的整個身體都在大叫,可是我還是堅持打到底。這個時候是我最快樂的時候,因為從這裡開始上前繞念的時候,我就很容易地進入一種境相,就是我覺得全身的細胞都在念觀世音菩薩。

在這個觀音七以外,我們也有一個小組討論,這個小組是Doug Powers在主持,還有Kien Po,他是幫忙,發講義種種。另外我們也很幸運,有恒哲師跟恒音師,在這一起就是帶給我們很多的智慧。兩位比丘尼,帶給我們不可缺少的,知道出家人的生活。所以當我們看到她們幾位,都是永遠地充滿了喜悅,也充滿了幽默,很少看到他們臉上說沒有笑容。所以,我假如是一個佛教徒的話,我會說:「在這個觀音七裡面,我有很多東西給沖洗乾凈了。」

我來到聖城有三個原因,而每一個原因都完全圓滿地滿足了。所以,雖然我打坐還需要很多功力要補,可是我覺得我學到了怎樣正確地打坐。在這整個觀音七裡面,我覺得對我自己來講,每一分鐘都是非常非常喜悅的。我們這個小組討論,也是對我非常有影響的。雖然說是在最後打坐的時候,全身都在發痛,但對我來講,這整個的經驗是幫助我、改變我整個人生的一個經驗。謝謝我有這個機會來參加這個法會!

* * *

親絲:佛菩薩、宣公上人、各位法師、各位善知識、各位法友:我是親絲,來自中國廣州。今天,很高興能夠被邀請上來分享我的心得。接下來,我會很簡單地談談我在聖城居住的感受以及觀音七的心得。

事實上,這一次的觀音七是我在聖城的第二次觀音七。去年在碩士畢業之後,就開車一路從芝加哥奔向了北加州。在柏克萊待了一個月之後,發現朋友的家就在柏克萊寺的旁邊,也就是恒實法師那個道場的旁邊,所以每天就跑到那邊去打坐。在那裡得知了聖城,於是決定去年10月來聖城打觀音七,然後就留在這邊做義工。

那一次的觀音七,其實是我生命中第一次進佛殿、做功課,也是第一次正式地居住在道場裡。現在想起來,那個時候真的是又笨又呆,什麼都不懂。在接下來的這5個月裡,我經歷了兩週的彌陀七、三週的禪七。所以有了那一次的觀音七,再看看這一次的觀音七,對比起來,我就是很驚訝地可以看到自己的成長,以及看到聖城對我的影響有多大!

在去年10月的觀音七,《普門品》不會念,「大悲咒」不會念。好不容易念了幾天,終於可以跟上大眾了,卻一點都不明白經文到底講的什麼意思。所以只能怪自己的業障太重,讀誦真的經典大乘經句,卻一點點都生不起歡喜心,而且還經常會覺得說:「哎呀!跪拜拜得好累啊!」

可是,這一次的觀音七的第一天,重新讀《普門品》,我卻突然一下子就發現說:「哇!那麼地美妙,唱誦的調子是那麼地好聽!」以至於在唱觀世音菩薩十二大願的時候,就眼睛突然,不知道為什麼就濕潤了,彷彿是感受到觀世音菩薩的那種慈悲攝受,還趕快偷偷地擦乾眼淚,一會兒怕周圍人看到。

其實說出來都不怕大家笑,去年觀音七的時候,甚至連繞佛都不會繞,就是走著走著,就開始東瞧瞧啊、西看看啊,經常還會踩到前面人的鞋。可是這一次繞佛的時候卻發現,哎!居然可以全神貫注,而且可以用觀音菩薩的聖號來都攝六根,口中念,耳中聽,心中想,腦中就觀想觀世音菩薩慈悲的形象。所以有的時候,就走著走著就覺得腦子……哎!突然一下子空蕩蕩的,然後身輕如燕。

對於打坐來說,去年的觀音七,每到打坐的時候,就是止靜的那半小時,可能就坐不到10分鐘腿就麻掉了。然後開始妄想紛飛,「今天中午吃什麼呀?」或者,「哎!怎麼還有5分鐘啊?還有10分鐘啊?」

那也許經歷了1月份三週禪七的一個洗禮,這一次的觀音七,止靜的時候感覺時間過得非常非常地快,有的時候就覺得眨眼間半小時就過了。所以每次當維那師響鈴的時候,都覺得還意猶未盡,還想再坐多一下。

不過,有一點我的感受,跟昨天法師提到的很像,也就是可能受到彌陀七的影響,或者是平常已經習慣於念佛,所以每次到開始打坐的時候,我都很無意識地又自動跳回去念「阿彌陀佛」。我想:「哎!是不是觀世音菩薩在叫我念阿彌陀佛呢?」我也不知道大家是不是有相同的感受?雖然我知道,其實不管是念佛也好,或是念觀世音菩薩也好,他們都是一樣的,沒有區別,因為他們都能夠最終引領我們往生凈土。

來到這裡,我其實想要做一次自我檢討:因為這一次觀音七,沒有上一次觀音七參加得那麼認真;有的時候早上貪睡賴床,沒有起來做早課,有的時候因為要做工的原因,《普門品》可能念到一半就要離開,晚上聽經的時候,有的時候也覺得很疲倦,想要睡覺。

但是在這裡,我想說的是:我們在聖城的每一個人,都真的應該珍惜每一次法會的機會。在這次法會中,我認識了幾位從中國來的留學生,他們都是趁著春假一週的時間,從其他州或者從東岸飛過來參加法會;法會還沒有結束,又要趕回去上課。

同樣的,我身邊有很多在中國工作的朋友們,他們都對聖城真的是嚮往不已,希望能夠用短短年假的時間,來美國訪問聖城。還有幾位在香港讀博士的朋友,也在籌算,想要利用寒暑假的時間來聖城做義工。對於他們來說,過來參加一次法會,要花掉很多很多的時間、精力和金錢。但是對於我們來說,卻是那麼地容易,只要走幾步路到佛殿就可以了。所以我們真的應該珍惜,不能夠讓倦怠影響我們修道的心。

最後,在這裡我很想感謝,我真心地感謝聖城以及觀音法會,給予我在美國的留學生活,一次非比尋常的體驗和收獲。我已經跟自己制定了每日的修行計劃和功課,在法會結束之後,或者是以後離開聖城之後,我想我都一定會一直一直地堅持下去。因為身心變清凈了,妄想變少了,煩惱變少了,每天都無憂無慮的,我想這就是觀世音菩薩對我的加持吧。

所以,正如古聖先賢們所說到的一樣:「修行如初發心,成佛有餘!」所以,保持著修道的初發心,堅持下去,我相信在座的每一位,都能夠在臨終的時候跟觀世音菩薩會合的。

以上就是我想跟大家分享的我的一些經驗和感受,謝謝大家,阿彌陀佛!

我想我們大家都很有福報,有機會得到上人成為我們的善知識。善知識這個詞是來自梵文,梵文是 kalyānamitra。你可以翻譯成一個好朋友,或者是一個好老師。在《華嚴經》最後一品即「入法界品」,就講了善財童子參訪五十五個善知識。

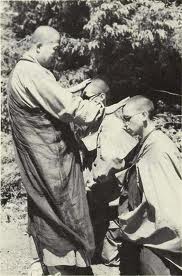

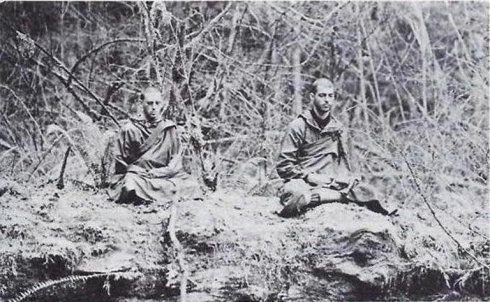

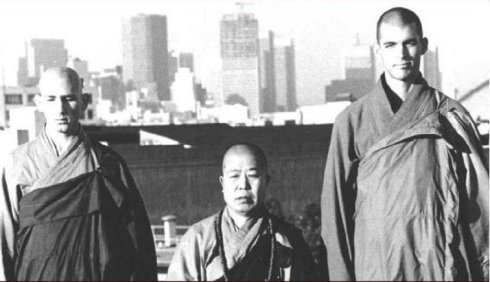

我想我們大家都很有福報,有機會得到上人成為我們的善知識。善知識這個詞是來自梵文,梵文是 kalyānamitra。你可以翻譯成一個好朋友,或者是一個好老師。在《華嚴經》最後一品即「入法界品」,就講了善財童子參訪五十五個善知識。 所以恒具法師就拜得特別快,就走得特別快,想要盡快可以拜完。那個時候他晚上也常住在居士家,因為外面的天氣真的不是很好。這個時候他拜得很快,因為真的感覺受不了了,所以每一步都走得特別大,拜得特別快。那個時候恒具法師受不了了,所以他常常對恒由比丘發脾氣,很生氣,那個時候真的是很痛苦。你只要看一看就會發現,他們真的是拜得很快,因為他們拜的這個距離(從三藩市到西雅圖),只用了10~11個月。

所以恒具法師就拜得特別快,就走得特別快,想要盡快可以拜完。那個時候他晚上也常住在居士家,因為外面的天氣真的不是很好。這個時候他拜得很快,因為真的感覺受不了了,所以每一步都走得特別大,拜得特別快。那個時候恒具法師受不了了,所以他常常對恒由比丘發脾氣,很生氣,那個時候真的是很痛苦。你只要看一看就會發現,他們真的是拜得很快,因為他們拜的這個距離(從三藩市到西雅圖),只用了10~11個月。

So this story is about the first Three Steps, One Bow pilgrimage by Heng Ju and Heng You. Many people don’t realize how difficult this bowing pilgrimage fromSan FranciscotoSeattlewas for Heng Ju and Heng You. They just had a tent to sleep in at night. When there was bad weather is was very hard to get a good night’s rest. Near the latter part of the bowing pilgrimage, when the weather was bad, it was so hard to bear that they often ended up sleeping in people’s houses at night.

So this story is about the first Three Steps, One Bow pilgrimage by Heng Ju and Heng You. Many people don’t realize how difficult this bowing pilgrimage fromSan FranciscotoSeattlewas for Heng Ju and Heng You. They just had a tent to sleep in at night. When there was bad weather is was very hard to get a good night’s rest. Near the latter part of the bowing pilgrimage, when the weather was bad, it was so hard to bear that they often ended up sleeping in people’s houses at night. Now remember that during this entire encounter there are all these people watching in what must have been sort of stunned silence. Heng Ju was at the very end of his long, arduous pilgrimage and all of sudden he meets this rather extraordinary old man. Heng Ju thought, “Wow! This person can see right through me.” Finally Heng Ju, who was left speechless, just started to bow again. As all the people watched, he bowed away from the general store. When he caught up with Heng You, he told him what had just happened. He felt very ashamed that he had gotten angry with Heng You. This unusual old man who told Heng Ju “I’m your friend” reminds us of the good friend, the Kalyanamitra. The attitude of repentance that Heng Ju had at that time, is the same attitude that we should have as we do the Repentance Before the Ten Thousand Buddhas. Heng Ju felt very repentant and ashamed of his behavior towards Heng You. He was very sorry that this had occurred.

Now remember that during this entire encounter there are all these people watching in what must have been sort of stunned silence. Heng Ju was at the very end of his long, arduous pilgrimage and all of sudden he meets this rather extraordinary old man. Heng Ju thought, “Wow! This person can see right through me.” Finally Heng Ju, who was left speechless, just started to bow again. As all the people watched, he bowed away from the general store. When he caught up with Heng You, he told him what had just happened. He felt very ashamed that he had gotten angry with Heng You. This unusual old man who told Heng Ju “I’m your friend” reminds us of the good friend, the Kalyanamitra. The attitude of repentance that Heng Ju had at that time, is the same attitude that we should have as we do the Repentance Before the Ten Thousand Buddhas. Heng Ju felt very repentant and ashamed of his behavior towards Heng You. He was very sorry that this had occurred. 汪會長、蘇副主任、各位老師、各位學生、家長:午安!歡迎你們到萬佛聖城,還有參觀我們的學校,跟我們做交流。我們很榮幸,有你們來參加浴佛節。我最近感冒了,抱歉。我只是稍微講一點點,因為從我們的學生跟老師在座談會會得到更多的細節。

汪會長、蘇副主任、各位老師、各位學生、家長:午安!歡迎你們到萬佛聖城,還有參觀我們的學校,跟我們做交流。我們很榮幸,有你們來參加浴佛節。我最近感冒了,抱歉。我只是稍微講一點點,因為從我們的學生跟老師在座談會會得到更多的細節。

今天我們慶祝浴佛節,同時也慶祝地球日,這是多麼巧合的一件事情!我很榮幸,能夠到這裡來跟大家講話。我跟萬佛城有三項因緣:第一次是在15年前左右,在你們非常好吃的這個餐廳裡頭用餐。第二個因緣,是恒音法師到Willits特許學校來參觀。第三個因緣,是在我準備做今天這個演講之前,我想到我的先生和我曾經在20多年前,參加過這裡的浴佛節。當時我們住在達摩鎮,離這裡並不遠。

今天我們慶祝浴佛節,同時也慶祝地球日,這是多麼巧合的一件事情!我很榮幸,能夠到這裡來跟大家講話。我跟萬佛城有三項因緣:第一次是在15年前左右,在你們非常好吃的這個餐廳裡頭用餐。第二個因緣,是恒音法師到Willits特許學校來參觀。第三個因緣,是在我準備做今天這個演講之前,我想到我的先生和我曾經在20多年前,參加過這裡的浴佛節。當時我們住在達摩鎮,離這裡並不遠。 我今天非常榮幸,代表駐舊金山臺北經濟文化辦事處,金山灣區華僑文化服務中心,來參加今天這場莊嚴盛大的盛會,一同來慶祝我們佛陀的壽辰。這是我第一次來這個地方,對這周圍的環境,跟你們所做的一切,我覺得相當地印象深刻,也覺得非常地敬佩。

我今天非常榮幸,代表駐舊金山臺北經濟文化辦事處,金山灣區華僑文化服務中心,來參加今天這場莊嚴盛大的盛會,一同來慶祝我們佛陀的壽辰。這是我第一次來這個地方,對這周圍的環境,跟你們所做的一切,我覺得相當地印象深刻,也覺得非常地敬佩。 諸佛菩薩、上人、各位法師、各位佛友:阿彌陀佛!這裡是孫海麗,今天上臺來跟各位分享兩則我所讀到的故事。

諸佛菩薩、上人、各位法師、各位佛友:阿彌陀佛!這裡是孫海麗,今天上臺來跟各位分享兩則我所讀到的故事。 諸佛菩薩、師父上人、諸位法師:阿彌陀佛!今晚是恒寶上來結法緣。

諸佛菩薩、師父上人、諸位法師:阿彌陀佛!今晚是恒寶上來結法緣。 諸佛菩薩、師父上人、各位善知識:阿彌陀佛!我是恒丙。今天跟大家結結法緣。

諸佛菩薩、師父上人、各位善知識:阿彌陀佛!我是恒丙。今天跟大家結結法緣。

諸佛菩薩、師父上人、諸位法師、各位善知識:我是Simon Lau。今天在這跟大家分享一下我上一次參加禪七的感想。

諸佛菩薩、師父上人、諸位法師、各位善知識:我是Simon Lau。今天在這跟大家分享一下我上一次參加禪七的感想。 諸佛菩薩、宣公上人、各位法師、各位善知識:今晚輪到沙彌親光練習講法。如有不妥,敬請指教。今天晚上講的,就是一樣的,今年年終大考的一些心得報告。

諸佛菩薩、宣公上人、各位法師、各位善知識:今晚輪到沙彌親光練習講法。如有不妥,敬請指教。今天晚上講的,就是一樣的,今年年終大考的一些心得報告。 宣公上人,以及諸位法師、諸位善知識:大家阿彌陀佛!近目因為本身沒有什麼學習,所以只能講些小典故,與大家分享。

宣公上人,以及諸位法師、諸位善知識:大家阿彌陀佛!近目因為本身沒有什麼學習,所以只能講些小典故,與大家分享。 我是恒居,今天是輪到我在這裡和大家結法緣。有一次晚上聽經時,聽到上人說他以前去印度的時候,看到以往的聖地已經荒廢了,不勝感慨。所以今天晚上想談談有關於祇桓精舍的一些起落。

我是恒居,今天是輪到我在這裡和大家結法緣。有一次晚上聽經時,聽到上人說他以前去印度的時候,看到以往的聖地已經荒廢了,不勝感慨。所以今天晚上想談談有關於祇桓精舍的一些起落。